Le mystère de la nativité de Jésus (2)

Joseph, accompagné de Marie qui est alors enceinte, part de Nazareth pour aller à Bethleem se faire recenser. Et c’est à Bethléem que Marie met au monde Jésus.

Des bergers et des mages viennent alors l’honorer.

Après avoir accompli la loi du seigneur à Jérusalem, ils s’exilent en Egypte pour échapper au massacre des innocents ordonné par Hérode.

Ils rentrent enfin chez eux, à Nazareth, des années plus tard.

Ce récit, nous le connaissons tous.

Mais le récit n’est pas la réalité. Il pourrait s’en rapprocher, mais il sert souvent à s’en éloigner.

Souvenez-vous de la manière dont nous avons interprété les images du 11 septembre grâce au récit maintes fois répété par les médias !

Ce récit, se rapprochait-t-il de la réalité des événements ?

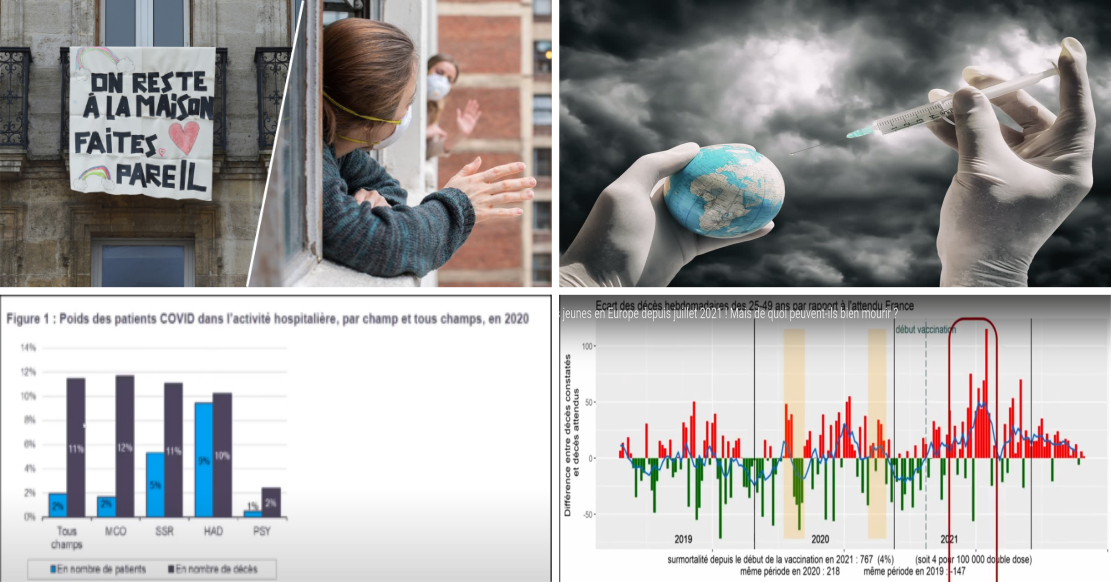

Souvenez-vous de la manière dont nous nous sommes fait vacciner pour éviter de transmettre le "covid" grâce au récit des médias, des hommes politiques, des medecins !

Ce récit, se rapprochait-t-il de la réalité des événements ?

Nous racontons tous de la même façon l’histoire de la nativité de Jésus parce que nos parents et grands-parents nous l’ont transmis en s’appuyant sur l’Église, notre autorité spirituelle. Pourtant le récit, le narratif dirait-on aujourd’hui, qu’il émane d’une autorité étatique, scientifique ou spirituelle, ne lui accorde pas pour autant le monopole de la vérité.

Il existe pour un chrétien un seul récit, une histoire qui représente le mieux la réalité des événements : il s’agit des saintes écritures. Ce qui est écrit dans la bible ne peut être contesté, seul l’interprétation ou la traduction peut l’être. Ainsi, une lecture attentive et libérée de toute idée préconçue du récit de la nativité, tel qu'il est écrit dans la bible, nous contraint à penser l’existence de deux enfants Jésus.

Parce que, quels que soient les efforts d’imagination, d’interprétation ou de traduction que l’on puisse faire, lire le récit de la nativité de Jésus dans les évangiles en pensant à deux enfants nommés Jésus résout toutes les contradictions inhérentes au récit donné par l’Église.

Mais réaliser qu’il y a peut-être deux enfants Jésus pose un réel problème à toute personne douée de bon sens. Qu’il soit chrétien ou pas.

S’il est chrétien, approfondir le sujet, c’est prendre le risque de revoir son interprétation de la Bible. Mais un chrétien n’a-t-il pas le souci de la vérité comme cela est écrit dans les évangiles ? En revanche, s’il est athée, païen voire antichrétien, c’est-à-dire s’il pense que le Christ n’a jamais existé ou qu’il n’est pas ce qu’il prétend être, pour quelle raison alors ne profite-t-il pas de ces énormes incohérences pour dénoncer l’imposture de la venue du Messie ? Pour quelles raisons, les juifs, les premiers concernés, n’en parlent-ils pas ?

Quel que soit le point de vue à l’égard du Christ, l’unique réponse face aux incohérences du récit de la nativité de Jésus est un silence bien embarrassant.

Un silence qui, pourtant, porte sur le livre le plus vendu au monde.

Un silence qui concerne, pourtant, l’être autour duquel tout gravite pour plus d’un tiers de la population mondiale.

Bref, personne n’en parle.

Une totale omerta !

Peut-être que personne n’en parle parce qu’il n’y a rien à dire. On préfère alors se réfugier derrière l’adage :

« Les voies du seigneur sont impénétrables »

et clore le sujet.

Une question refermée de la sorte à l’avantage de se faire oublier et d’éviter d’aborder les autres questions encore plus dérangeantes que cela entraîne.

Mais il est difficile qu’un tel sujet se fasse oublier quand on fréquente les musées et qu’un œil, exercé à l’esprit critique, contemple les œuvres des plus grands artistes de notre histoire.

Et cet oeil en question a existé, il appartenait à Hella Krause-Zimmer.

Comédienne de profession, elle profitera de ses nombreux voyages pour visiter les musées du monde. Qu'elle ne fut pas sa surprise de réaliser qu’en de nombreux endroits dans l’histoire de l’art pictural, de saisissants tableaux viennent témoigner de l’existence des deux enfants Jésus. On pourrait penser qu’il s’agit là d’oeuvres d’illustres inconnus, en aucune façon, nous parlons ici de Raphaël, de Grünewald ou bien encore de Léonard de Vinci. Et c’est à travers un livre intitulé « le problème des deux enfants Jésus et sa trace dans l’art » qu’elle nous livrera ses réflexions en s’appuyant sur plus d’une centaine d'oeuvres d’art.

En voici quelques exemples :

Le tableau de Nuremberg au titre énigmatique

Ce tableau représente deux femmes assises sur un banc massif. L’une, à gauche, est habillée en bleu et porte une couronne royale, l’autre, à droite, a l’air plus jeune. Elle est en rouge avec un délicat voile sur sa tête. Elle porte une auréole de laquelle émane mille rayons. Entre les deux femmes, deux enfants au traits quasi-identiques bien que celui de gauche, de par sa façon de se tenir et ses traits plus fins, donne l’impression d’être plus âgé. Celui de droite tient dans sa main gauche un phylactère sur lequel il est écrit « Sichin Mutter Ihesu(s) tut mier ». L’enfant de gauche porte une auréole avec une croix qui est absente chez l’autre.

Selon Hella Krause-Zimmer, l'intitulé du tableau « Marie et Elisabeth avec Jésus et Jean enfants » ne correspond pas à ce que l’on y voit.

Comme indiqué dans l’évangile de Luc au chapitre 1 verset 7 :

"Ils n'avaient pas d'enfant, car Elisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés."

et au verset 18 :

"Zacharie demanda à l'ange : A quoi le reconnaîtrai-je ? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée."

Élisabeth était, avant de tomber enceinte, déjà à un âge avancé et bien souvent elle est représentée dans les tableaux avec les marques au visage correspondant à son âge ou bien portant un voile voire une guimpe.

Dans le tableau de Nuremberg, la femme qui porte un voile, est plus jeune que celle qui est couronnée.

Quels sont donc les éléments sur le tableau permettant son identification ?

Habituellement, Jean, habillé en peau de bête avec une croix, tient un phylactère sur lequel il est écrit « ecce agnus dei » et l’adresse à l’enfant Jésus. Ici, il n’a ni peau de bête, ni croix, ni agneau et il est écrit sur le phylactère « Regarde mère, Jésus me... »

Quels sont les éléments sur le tableau permettant l’identification de Jean ?

Nous réalisons ici que c’est le titre de l’oeuvre qui oriente notre esprit pour une lecture prédéfinie de ce tableau, mais qu’aurions-nous vu, qu’aurions-nous compris sans le titre ? La thèse des deux enfants Jésus apporte un nouvel éclairage à ce tableau et HKZ nous en fait une brillante démonstration dans son livre.

La double madone aux rochers

La madone aux rochers de Léonard de Vinci est également analysée par HKZ. Nous y voyons deux enfants, une femme et un ange. La femme accompagne d’un geste de la main l’enfant de gauche qui prie devant l’autre enfant qui, lui, fait un geste de bénédiction et est soutenu par l’ange. Tout porte à croire que l’enfant Jésus est celui près de l’ange. Pourquoi n’est-il pas sur les genoux de Marie ? Qui est l’enfant qui prie et pourquoi est-il montré du doigt pas l’ange ?

Un autre tableau portant le même nom est attribué le plus souvent à l’un des disciples de De vinci.

Il reproduit l’originale en y apportant des éléments éclairant l’identité des personnages, mais nuit par la même occasion à sa composition. L’ange, qui désigniait aux spectateurs l’importance de l’enfant près de Marie, n’a plus lieu d’être.

Quelle était la volonté de Léonard de Vinci dans cette œuvre ? Une fois de plus, le livre d’HKZ nous propose une analyse fouillée pour une explication tout à fait plausible sur ce mystère.

La madone Terranuova et l’enfant inconnu

Parmi la série des madone de Raphaël, un tableau nommé la madone Terranuova intrigue l’oeil HKZ. Nous reconnaissons facilement Jean-Baptiste, ainsi que Jésus sur les genoux de Marie. Mais quelle est l’identité de ce troisième enfant portant également l’auréole ? Cet enfant à l'allure fière et noble dont le regard est orienté vers Marie et non comme bien souvent vers l’enfant Jésus dans ce genre de composition, qui est-il ?

Mais l’un des passages le plus percutant du livre est celui où elle analyse les peintures traitant d’un événement qui se trouve uniquement dans l’évangile de Luc : Jésus au temple à 12 ans.

L’image que nous, nous en faisant est toujours celui où l’on voit Jésus entouré de prêtres érudits en pleine discussion avec sur le côté ses parents. Pourtant, des tableaux moins connus dressent une représentation légèrement différente…

En voici quelques exemples :

Un tableau de Borgognone (env. 1450-1523) qui se trouve à Milan où l'on voit Jésus qui enseigne regardant un autre enfant lui ressemblant et portant l'auréole.

Un tableau de Defendente Ferrari à Stuttgart avec Jésus au centre près duquel se trouve une autre personne aux traits similaires et portant une auréole.

Un tableau du XVII siècle situé au plafond de l'église Saint-Jean de Haisterkirch en Allemagne où l'on remarque un personnage jeune derrière Jésus.

Une icône située dans l'église de Korfiatissa sur l'île de Milos, celle-là même où fut découverte la célèbre Vénus. On y remarque ce jeune personnage juste derrière Jésus et lui ressemblant fortement.

La proximité dans le temps et l’espace de la plupart des peintres cités par HKZ nous amène à penser de façon légitime que leurs tableaux ne sont peut-être que l’expression d’un savoir caché, d’une connaissance occulte. Connaissance provenant d’un mouvement ésotérique dont les disciples seraient alors parmi les plus illustres peintres de l’histoire de l’art pictural ? La question est légitime et reste ouverte.

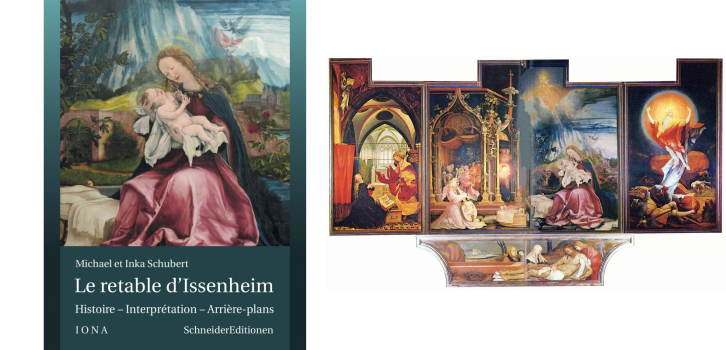

Plus récemment, un livre sur le retable d’Issenhiem a été traduit en français dans lequel l’auteur, Michael Schubert, utilise toute l’étendue de ses connaissances pour déchiffrer ce qu’a voulu transmettre Mathias Grünewald.

On y trouve deux éléments très surprenants à la lecture de cet ouvrage.

Le premier est le sens qu’attribue Michael Schubert au contenu du livre ouvert devant Marie dans le panneau de gauche représentant l'annonciation. On y voit que la prophétie d’Isaïe a été à deux reprises écrite, mais la seconde présente un ordre et des caractéristiques propres. Michael Schubert interprète cette double prophétie comme la révélation d’une double annonciation dont chacune d’elle apporte sa propre couleur. Il ne manquera d’ailleurs pas de présenter dans la suite de son ouvrage les révélations de Steiner concernant l’existence des deux enfants Jésus.

Le deuxième élément apparaît dans la personne qui a préfacé le livre : Pantxika Béguerie-De Paepe, qui fut conservatrice du musée Unterlinden, musée qui accueille aujourd’hui le retable à Colmar. Elle écrit :

« Cet ouvrage de Michael Schubert ne ressemble à aucun autre. Il a été écrit par un homme qui connaît parfaitement ce retable, qui est resté des heures à l’étudier. Il est l’oeuvre d’un auteur qui écrit pour celui qui regarde le retable et qui veut le comprendre afin de l’admirer. Il est le résultat d’un questionnement constant sur le contexte de sa réalisation et sur ses créateurs célèbres : Nicolas de Haguenau pour les sculptures et Grünewald pour les panneaux peints. Les questions posées et les hypothèses d’éclaircissement concernant l’iconographie du retable parachèvent cette somme d’érudition que constitue ce livre. »

Sans vouloir faire de procès d’intention, il est possible de déduire à travers ces quelques phrases que l’interprétation de certaines peintures par l’existence de deux enfants Jésus est envisageable pour certains experts dans le domaine artistique, ce qui, dans le monde théologique chrétien, constitue une impossibilité « systémique ».

Mais il s’agit d’art, de peintures, l’imaginaire des artistes aussi inspirant soit-il pour nous autres profanes, ne saurait être une preuve de l’existence de deux enfants Jésus. Et, contrairement aux faits, les esprits qui décrivent ces mêmes faits évoluent avec le temps. Un temps qui aujourd’hui a donné à nos esprits un caractère profondémment matérialiste. Nous ne pouvons, en effet, nous reposer sur quelques tableaux pour s’accorder à une thèse provenant d’une adepte de la pensée de Rudolf Steiner et encore moins si cette thèse est hautement improbable.

Néanmoins, les chercheurs de vérité ne manqueront pas à l'appel de cette question désormais ouverte.

Un jour Sem sera magnifié, lorsque le Seigneur, le grand Dieu d'Israël, apparaîtra sur terre en un homme, et par celui-ci sauvera l'humanité. Alors tous les esprits de l'erreur seront livrés et piétinés, et les humains régneront sur les esprits malins. Je ressusciterai en jubilant, et je louerai le Seigneur pour ses merveilles. Car après avoir revêtu un corps, et mangé avec les hommes, Dieu les a sauvés. Et maintenant, petits enfants, soumettez-vous à Lévi, et vous serez délivrés par Juda. Ne vous soulevez pas contre ces deux tribus, car c'est d'elles que viendra le salut de Dieu. Le Seigneur suscitera en Lévi un grand-prêtre, en Juda un roi, Dieu et homme.

Testament de Siméon, 3:5-9

Discussion entre membres